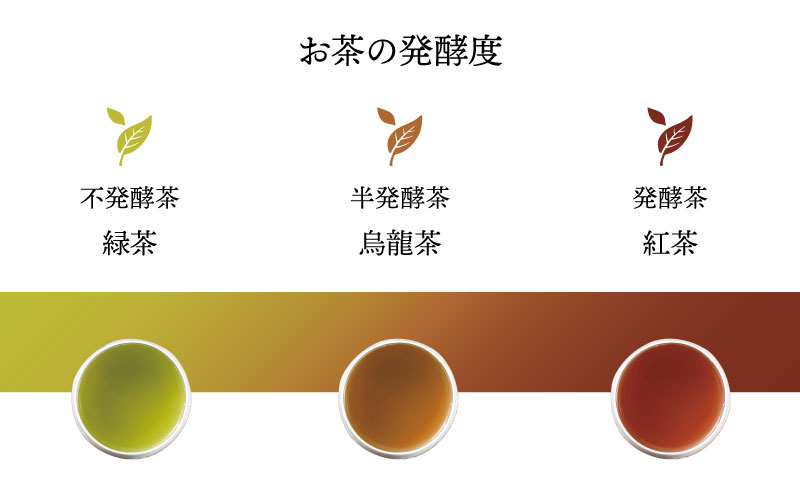

お茶には、茶葉が新鮮なうちに加工する緑茶はもとより、発酵させて作るお茶もあります。

半発酵茶の代表は烏龍茶、しっかり発酵させたお茶の代表が紅茶です。

今回は、半発酵茶と発酵茶の歴史をたどってみましょう。

半発酵茶の技術はお茶の故郷、中国で発見

茶はツバキ科の常緑樹で、中国の雲南省からチベットの山岳地帯が原産です。中国では紀元前から薬として珍重されていましたが、当時は発酵させない緑茶を飲んでいたと思われます。そして茶の木が栽培されるようになり、中でも気候風土が適していたことから福建省が一大産地になりました。

時代が下って明代の中~後期。福建省でもとりわけ良質の茶を産出する武夷山において、高級茶である武夷岩茶を製造する過程で、茶葉を摘み取ったあとに発酵(茶葉を風干ししてわざとしおれさせる)させると独特の風味が生まれることがわかり、半発酵の技術が発見されたそうです。

一説によると、摘んだ茶葉が竹カゴで運ばれるうちに日光が当たり、カゴの揺れで茶葉が擦れ合いました。加工所に着くころには酸化していて、これを飲んでみると独特の風味を感じたとか。また、摘んだ葉を放っておいたら自然に蒸れて黒く変色し、飲んでみたらおいしかったという説もあり、発祥ははっきりしていません。

半発酵茶の代表、烏龍茶の名の由来も、「烏龍」という名前の茶農家が技を確立したから、完成した茶葉が烏のように黒く艶やかで龍のような形をしているから…と、諸説あり。なお、半発酵茶は広東省の潮州で誕生したという説もあります。

武夷山の烏龍茶畑

さらなる深みと香りを追求して発酵を進める

こうして半発酵茶の製法が中国に根づいて広まり、四大中国茶(武夷岩茶、安渓鉄観音、鳳凰単叢、台湾茶)が誕生しました。各産地ではさらに独自の製法が編み出され、緑茶に近い低発酵からほぼ紅茶の高発酵まで、バラエティに富んだ銘茶が育っていきます。

さて、ヨーロッパにお茶が伝わったのは17世紀です。海上貿易の雄、オランダが中国から持ち帰って各地に広がり、とりわけイギリスの貴族社会で『万葉に効く東洋の妙薬』としてもてはやされました。お茶は食事の脂を洗い流して胃をすっきりさせるので、西洋の食生活にウケたわけですね。

18世紀ごろのお茶は緑茶や半発酵茶だったと推測されますが、半発酵茶が特に人気で「もっとしっかり発酵させたお茶がほしい」というニーズに応えて発酵度合いを高めるうちに、完全発酵させた紅茶が誕生したとか。

以後、産業革命によって富める国となったイギリスは、食生活も豊かになって庶民にまで喫茶の習慣が定着。植民地のインドやセイロン(現在のスリランカ)でお茶の栽培に成功すると、19世紀初めまでは東インド会社がお茶の輸入を独占し、大英帝国の経済基盤となったそうです。

日本で紅茶の製造が始まったのは明治時代

日本は長く鎖国の時代が続いていましたが、明治維新後は政府による勧業奨励が行われます。優れた技術・製品を海外へアピールするのですが、お茶もその一つでした。

日本人は長らく緑茶を愛飲していて、発酵させたお茶はごく限られた地域でしか飲用されていません。ところが海外では、半発酵茶や発酵茶がもてはやされています。そこで明治8(1875)年にこれらの技術を中国から学び、翌年は静岡の多田元吉氏がインドからセイロンへと視察研究の旅に出ます。多田氏は、インドでアッサム種をはじめとする種子を持ち帰って高知県で紅茶製造を始め、研究書を記したり後継者の育成に力を入れます。

そこから日本でも紅茶が生産され、欧米で高い評価を得て輸出されていました。ところが昭和46(1971)年に紅茶輸入が自由化されたことで、安価な海外産紅茶が多く入り、ティーバッグやパック紅茶の普及もあって国産紅茶の生産は減少します。このままでは明治時代から培われてきた紅茶がなくなってしまう…ということで再び国産紅茶を盛り上げる気運が高まり、20年ほど前から『和紅茶』として注目されるようになったのです。

CHABANASHI いかがでしたか?

暮らしを彩る「ちょっとタメになる話」になっていたら幸いです。

さまざま角度からお茶の魅力を伝えていきますので、次のお話もどうぞお楽しみに。

今日はこれまで。

ほな、さいなら。