緑茶の中でもっともよく飲まれている「煎茶」ですが、摘み取った茶葉を加工する工程にいくつかの違いがあります。

今回は、加熱方法による香りや味の特徴をご紹介しましょう。

一般的なのは蒸して製茶する方法

江戸中期に宇治田原の永谷宗円が青製煎茶製法を編み出してから、日本はもとより世界の人に愛飲されている緑茶。その製法は機械化されているとはいえ、工程はほとんど変わっていません。

これで荒茶の完成です。荒茶には細かいかたまりや茎などが混じっているため、それを選り分けて仕上げ乾燥機で火入れし、バランスの取れた香味のお茶になるよう合組(ブレンド)する「仕上げ加工」を経て、やっとおいしい煎茶が完成するのです。

「浅蒸し」と「深蒸し」

煎茶の製造過程で最も大切なのが「蒸し」と「もみ」です。

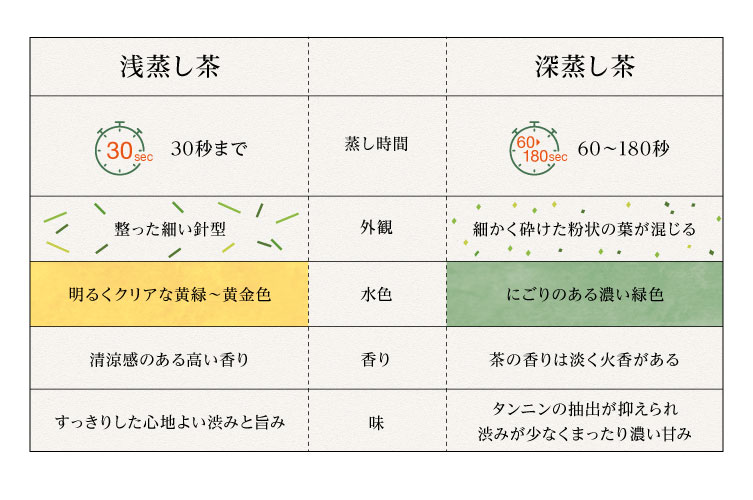

なかでも蒸し時間によって、お茶の味・香り・水色が決まります。時間は25~45秒程度の短いものですが、これによってお茶の特徴が決まる、とても重要な工程が「蒸熱」なのです。

蒸し時間が短い「浅蒸し」では、茶葉は細い針のような形に整い、みずみずしい香りで渋みと旨みのある、すっきりした味わいのお茶になります。宇治茶は、この浅蒸し製茶が主流です。

蒸し時間が長くなるほど葉が柔らかくなり、中揉工程で葉が砕けるので細ぎれや粉を含みやすくなります。そのため「深蒸し」は淹れたお茶の水色がにごりやすくなりますが、渋みと苦みの少ない濃厚な味わいになります。また、長く蒸すと茶葉本来の香りが失われるので、火入れ工程で「火香」を補いこうばしく仕上げています。

もともとは、静岡県の山間部でできた茶葉は苦みと渋みが強く低評価だったのですが、昭和30年代に深く蒸してみたところ味が和らいで飲みやすくなったため、深蒸し製法が広がったとのこと。現在も静岡県を中心に近隣県で多く作られ、主に関東圏へ出荷されています。

釜炒り茶ってどんなお茶?

江戸時代初期に隠元禅師が中国から持ち帰った「散茶」は、茶葉を釜で炒ったものでしたが、製造に手間がかかるため、後に青製煎茶が考案されて広まったのです。ところが釜炒り製法は戦国時代に中国に近い九州地方へも伝わり、改良が加えられて現代に根づいているのです。

ころんと丸い形状から、「釜炒り製玉緑茶」の名でも親しまれるお茶です。釜炒り茶には釜香と呼ばれるこうばしい香りがあり、水色はやや赤みがかってクリアです。そして苦み・渋みの少ないさっぱりした味わいが楽しめます。

ほうじ茶との違いは、ほうじ茶は乾燥させた茶葉を焙煎機で焙じるところ。ですからほうじ茶のほうが、より強いこうばしさを感じます。

CHABANASHI いかがでしたか?

暮らしを彩る「ちょっとタメになる話」になっていたら幸いです。

さまざま角度からお茶の魅力を伝えていきますので、次のお話もどうぞお楽しみに。

今日はこれまで。

ほな、さいなら。