千二百年の都・京都には日本最古の茶園や名水どころ、茶道のお家元など、お茶を知る上で欠かせない、お茶にまつわる史跡がたくさんあります。

しっとりと情緒あふれる界隈を、ぜひ散策してみてください。

日本最古之茶園がある栂尾 の「高山寺」

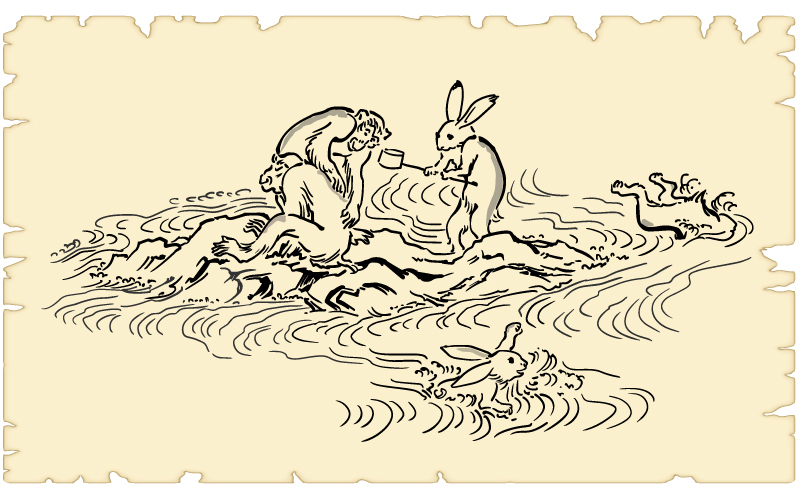

紅葉の名所で知られる、京都市右京区の高雄・栂尾・槙尾。そのひとつ、高雄山神護寺の文覚上人について出家した明恵上人が、かつて神護寺別院だった栂尾の寺域を後鳥羽院から賜って再興したのが「高山寺」です。明恵上人の住居跡と伝えられるこけら葺きの石水院や、鳥獣人物戯画ほか国宝を8点有する古刹です。

そして栄西禅師が宋から持ち帰った茶の種を明恵上人が譲り受け、修行の妨げとなる眠気をはらう飲みものとして珍重して以来、今も茶が栽培されています。茶園には『日本最古之茶園』という碑が建ち、毎年5月に茶摘みが行われます。

拝観時間:8:30~17:00 年中無休

石水院拝観料:大人1000円/小学生500円(秋期は別途入山料500円)

場所:京都市右京区梅ヶ畑栂尾町8

電話:075-861-4204

甲巻 巻頭(一部)谷川で水遊びをする兎、猿

珠光・紹鷗・利休ゆかりの「大徳寺」

京都の禅宗寺院には『南禅寺の武家面』『妙心寺の算盤面』などという俗称がありますが、大徳寺は『茶面』です。鎌倉末期に大燈国師が開創し、一休禅師が再興。茶道の開祖・村田珠光が一休禅師について禅を学び、続いて大徳寺で出家した武野紹鴎が佗び茶の精神性を深めたのです。その流れをくんで、千利休が佗び茶を完成させました。利休は三門である金毛閣の上層に自分の像を安置したということで、豊臣秀吉の怒りを買い自刃させられたという話も残されています。

塔頭には利休の菩提寺で、利休・宗桂・宗旦および三千家(表千家、裏千家、武者小路千家の総称)のお墓がある聚光院や、小堀遠州ゆかりの龍光院と孤篷庵、古田織部ゆかりの三玄院などがあり、「茶面」と呼ばれるにふさわしいお寺です。

大徳寺本坊および塔頭のほとんどが特別公開時以外は非公開ですが、境内は自由に散策できます。

拝観時間:境内自由

場所:京都市北区紫野大徳寺町53

電話:075-491-0019

大徳寺 三門(金毛閣)

茶を伝えた栄西禅師が眠る「建仁寺」

栄西禅師が源頼家から寺域を賜り、宋国百丈山を模して建立した、京都で最も古い禅寺です。創建時は天台・密教・禅の三宗を兼学する道場があり、詩歌文学に秀でた僧を多く輩出し、五山文学と呼ばれる文芸体系を作ったことから、『建仁寺の学問面』と言われます。

境内には、栄西禅師が眠る開山堂(非公開)や茶碑、茶室などが点在しています。中でも利休の高弟だった東陽坊長盛が北野大茶会で釜を掛けた副席の材を用いて建造され、大正時代に移築した「東陽坊」は、利休風の茶室スタイルをよく伝えています。

拝観時間:10:00~17:00(入山は16:30まで) 年中無休

拝観料:大人800円/小・中・高生500円

場所:京都市東山区大和大路通四条下る小松町584

電話:075-561-0190

建仁寺 開山堂

京の三名水で唯一現存する「染井」

京都盆地の地下には、琵琶湖と同じくらいの水があると言われます。そのため市内のあちこちに名水が湧き出て、とりわけ上質の井戸を「京の三名水」と賞賛していました。堀川通五条下る西側の「佐女牛井」、京都御所を囲む広大な京都御苑の宮内庁京都事務所の西にある「縣井」、京都御苑の東に位置する梨木神社の「染井」です。佐女牛井は石碑のみ、縣井は涸れ井戸が保存されているだけですが、染井だけは現在もこんこんと清水が湧き出ています。まろやかな味わいはお茶を点てるのに最適とされ、今も汲む人があとを絶ちません。梨木神社は萩の名所でもあるため、9月には萩まつりが開催されます。

なお、京都御苑には九条家が茶会を開く離れとして建てた数寄屋風書院造の「捨翠亭」があり、現在も茶会などに貸し出しています。

梨木神社 拝殿

(左)捨翠亭 (右)茶室

拝観時間:境内自由 年中無休(染井の開栓は6:00~18:30)

場所:京都市上京区寺町通広小路上る染殿町680

電話:075-211-0885

※水を汲むのに大きなポリタンクの持ち込みは禁止、利用は志納

茶の湯にちなむ散策ができる「小川通界隈」

京都を南北に貫く堀川通から東の新町通まで、北は上御霊前通から中立売通のエリアには、茶の湯ゆかりのスポットが点在し、茶道具や呉服関係の店もたくさんあります。

上御霊前通を堀川通から西へ入ると、古田織部が建立した興聖寺があります。堀川通寺之内を上がった東側には裏千家の茶道資料館と表千家会館が並び、小川通寺之内の北には表千家不審庵と裏千家今日庵が並んでいます。小川通を武者小路通まで下がった東には武者小路千家官休庵があり、さらにその南西、油小路通一条下るには歴代の楽焼を展示する「楽美術館」があります。

三千家は中には入れませんが、たたずまいを表から見るだけでも風雅な気分にひたれます。

興聖寺 山門

CHABANASHI いかがでしたか?

暮らしを彩る「ちょっとタメになる話」になっていたら幸いです。

さまざま角度からお茶の魅力を伝えていきますので、次のお話もどうぞお楽しみに。

今日はこれまで。

ほな、さいなら。