一年中いつ飲んでもおいしいお茶ですが、初夏に出回る新茶の味は格別。

「初物をいただくと七十五日長生きする」と初物を愛でる日本人が

この時期を待ちかまえる味わい、目にも舌にもみずみずしいのが新茶です。

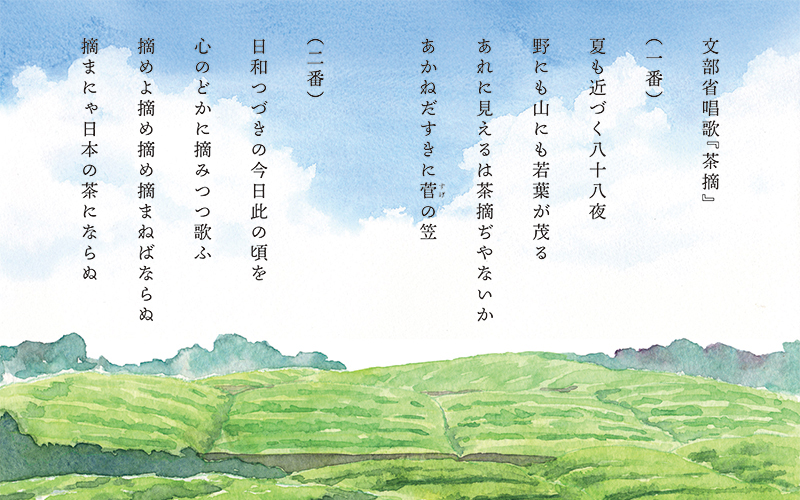

「夏も ち~かづく 八十八夜♪」

一年を24に分け、春夏秋冬それぞれの節目を表したのが、中国で生まれた暦の二十四節気です。この二十四節気を補足する役割を果たすのが、日本で生まれた季節の節目で「雑節」といいます。節分、半夏生、入梅、土用、二百十日などという言葉を目にしたことがあるでしょう?これらはすべて雑節なのです。

「八十八夜」も雑節の一つで、立春から数えて88日目、新暦でいうと5月2日前後(2025年は5月1日)。日中の陽射しが強くなり、ときおり吹く風を心地よく感じる季節で、草木の生長が勢いを増してきます。遅霜の心配もなくなり、農家では種蒔きや苗代作りを始めるめやすになっていました。

茶どころでは八十八夜前後から、その年に芽吹いた茶の新芽を摘みはじめるのが良いとされ、八の字は末広がりで縁起が良いことからも「八十八夜の茶を飲むと病知らずで長生きできる」といわれてきました。明治45年には、おなじみの茶摘みの歌も誕生しています。

新茶は一番茶

お茶の収穫期は年4回あり、最も早く摘むのが「一番茶」です。一番茶から約50日後に収穫されるのが「二番茶」、さらに40日ほどあとから秋までに収穫されるのが「三番茶」「四番茶」ですが、遅くなると品質が低下するため、近年は二番茶以降は摘まないようになってきています。

九州南部では4月上旬から始まりますが、宇治では4月下旬~5月上旬が一番茶収穫の最盛期。八十八夜前後に摘まれた一番茶が、「新茶」として出回ります。この時期に摘まれたお茶はみずみずしい風味を持ち、冬の間にじっくり養分を蓄えた木から芽吹いたばかりなのでうまみ成分のテアニンたっぷり。おいしいうえに初物好きの国民性もあって、珍重されるようになったのです。

一般的に、煎茶は弔事の供物に使われることが多いので慶事にはふさわしくないとされますが、新茶だけはどんなTPOにも喜ばれる贈り物になるのはそのせいなんですね。

新茶の旬とおいしい飲み方

摘み取った新芽を加工して、新茶が店頭に並ぶのはだいたい2週間後なので、5月初旬から6月下旬までが新茶の旬です。新茶は密閉してあっても香味が次第に薄れてくるので、できるだけ早く開封して飲みましょう。開封したあとは袋の空気を抜いて密閉できる容器に入れ、2週間ぐらいで飲みきります。

新茶はやわらかい新芽を使っているため、通常の上級煎茶より淹れる時間を短めにするのがポイント。急須に茶葉を入れて80度のお湯を注ぎ、40~50秒くらいで抽出すると、フレッシュな香りと甘み、心地よい渋味を楽しめます。

新茶の季節はもうすぐ。皆さんもぜひ、旬を逃さず味わってくださいね。

CHABANASHI いかがでしたか?

暮らしを彩る「ちょっとタメになる話」になっていたら幸いです。

さまざま角度からお茶の魅力を伝えていきますので、次のお話もどうぞお楽しみに。

今日はこれまで。

ほな、さいなら。