ホッとしたいとき、リフレッシュしたいときに飲むお茶。

心を癒してくれるお茶ですが、ゲームでエキサイティングに楽しむ一面も。

今回は、お茶を使った遊び「茶歌舞伎」をご紹介します。

中国のお茶当てゲームがルーツ

中国が宋の時代、お茶を飲むだけでなく、茶葉や淹れるのに使った水の産地を当てて遊ぶゲーム「闘茶」が流行していました。日本にも、喫茶の風習とともに「こんな遊びがある」ということが伝えられていました。

鎌倉末期には、僧はもちろん貴族や武士にも喫茶の習わしが定着し、やがて「会所の茶」に発展します。会所とはもてなし部屋のことで、この時代に流行していた唐物(中国からの舶来品)の絵画や墨蹟、陶芸品などを飾って、唐物の茶道具でお茶を淹れて客人を接待していました。客は芸術品とお茶を満喫し、和歌を詠むという上流階級のサロン的なものでした。

それがやがて「お茶を飲むだけでは面白くない」ということで、お茶の特質を当てる「闘茶」に変わっていきます。中国の芸術品や喫茶の習慣だけでなく、遊びも取り入れたんですね。

風流な社交が射幸心をあおる戦いに

闘茶は茶歌舞伎(茶香服とも書く)、茶寄合などとも呼ばれ、お茶の香りや味わいを利いて茶葉の産地を当てる遊びです。日本で最初に拓かれた栂尾茶園の茶を「本茶」、栂尾以外の産地を「非茶」として、飲み比べて当てていました。

南北朝時代になると闘茶はますます盛んになり、会所の飾りつけも贅をこらすようになります。そして闘茶は賭博になってゆくのです。家財を失うほどのめりこんで破産や自殺する者もいて、室町幕府の初代将軍・足利尊氏は、建武3(1336)年に記した幕府の政治要項「建武式目」にて闘茶を禁止しています。「バクチなんぞで世を乱すな」というところでしょうね。そして室町時代以降、茶は禅の精神をもつわび茶から茶道へと変化してゆくのです。

五感をフル活用して脳トレにもなる

現代は茶事の余興として開催されたり、茶どころで競技会を行ったり、体験メニューとして受け継がれています。

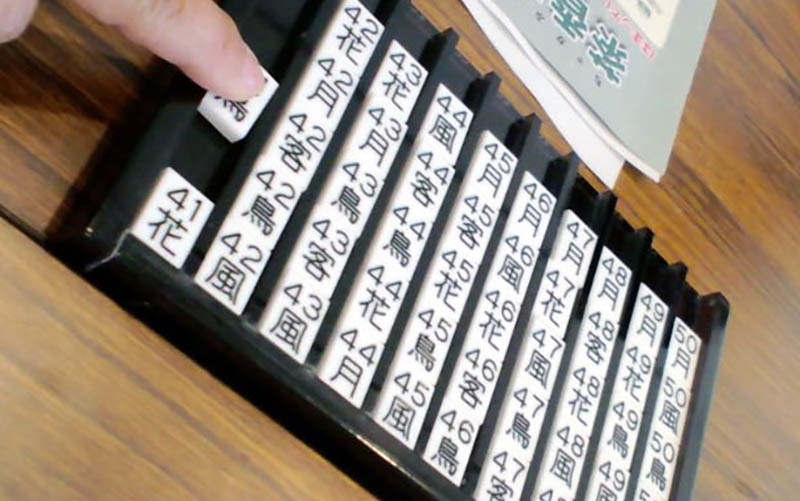

競技は「花・鳥・風・月・客」と茶銘が付けられた5種類の茶(通常は玉露2種・煎茶3種)の風味を確かめ、自分がこれだと思う札を投札箱へ入れます(人数の多い競技では解答用紙に記入)。毎回、出す順序が入れ替わる5種類の茶を5回(体験など簡略版は3回)嗅いで飲んで確かめ、正解の合計点を競います。

いわばお茶のテイスティングで、五感をフル活用して当てるゲームなのです。お茶の特徴(水色・香り・味わい・喉ごしなど)を記憶して利き分けるのは、脳トレにもなる高度な遊びですね。

CHABANASHI いかがでしたか?

暮らしを彩る「ちょっとタメになる話」になっていたら幸いです。

さまざま角度からお茶の魅力を伝えていきますので、次のお話もどうぞお楽しみに。

今日はこれまで。

ほな、さいなら。