玉露のような上級茶から普段飲みの番茶まで、お茶にはランクがあります。

それを決めるのは、人による官能審査法と成分を分析する科学的審査法です。

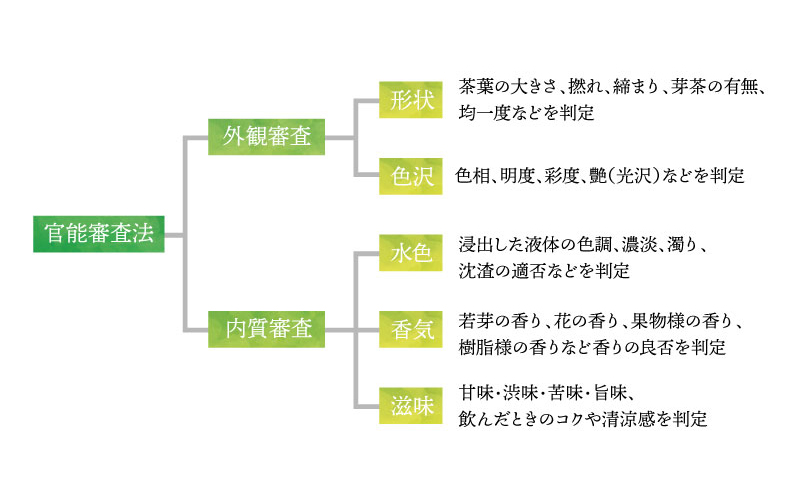

ここでは人が香味を確認する、官能審査法のあらましを紹介しましょう。

外観審査は形状と色沢をみる

官能審査法とは、人間の五感によって判定する方法です。

お茶は嗜好品なので、人の味覚や嗅覚で判断することがたいへん重要なのです。

通常は茶の形状や色合いを評価する外観審査と、液体の水色と香味をみる内質審査を行います。

審査室は審査の公正と高精度を確保するため、自然光のもとで見られる北向き窓の部屋に設置。茶葉は黒い拝見盆に出して審査します。まずは茶葉そのものを見て触って判断する、外観審査から行います。

形状|茶葉の大きさ、撚れ、締まり、芽茶の有無、均一度などを判定

- 伸型 が細目で丸く撚れ、締まりが良いか

- 芽揃いが良いか、粉や茎・サイズの大小が混じっていないか

- 手にしたとき重量感があるか

色沢|色相、明度、彩度、艶(光沢)などを判定

- 色に冴えがあって濃緑色または鮮緑色か

- 色調がムラなく揃い、光沢はあるか

内質審査は水色と香味をみる

次に、淹れたときの状態を判断する内質審査を行います。

お茶をおいしく飲むには茶葉によって湯の量や温度を変えますが、審査の場合はどの茶葉も「熱湯を注いで5分間(かぶせ茶・玉露は6分間)置き、茶殻を除いた液体」という同じ条件で白磁製の審査茶碗を用いて調べます。また、茶殻の状態も審査されます。

水色|浸出した液体の色調、濃淡、濁り、沈渣の適否などを判定

- 黄緑色で明るく澄んでいるか

- 濃度感はあるか

香気|若芽の香り、花の香り、果物様の香り、樹脂様の香りなど香りの良否を判定

- 爽快な若芽の香りはあるか

- 新鮮な香りがするか

滋味|甘味・渋味・苦味・旨味、飲んだときのコクや清涼感を判定

- 甘味・渋味・苦味と旨味がバランスよく調和しているか

- 舌にまろやかに当たり、喉ごしは良いか

- 飲んだとき口中に爽やかな清涼感を与えるか

- 苦味が強すぎないか、不快な味はないか

全国の茶どころで開催

毎年、新茶が出回る時期に全国の茶どころで審査会が数多く開催されます。評価は採点法によるところが多く、最高品質を満点として減点評価していき、合計点の高いものから順位をつけていきます。

官能審査は五感をフル活用して微妙な違いを判断するので、審査員には鋭敏な感覚と豊富な経験が必要です。精密機器を用いた科学的審査法では、お茶の味の要素である成分を微細に計測することができます。けれどもそのお茶がどんな風味を持っているのか、つまりどうおいしいのかという品質を判定するのは、ベテラン審査員が行う官能審査なのです。

CHABANASHI いかがでしたか?

暮らしを彩る「ちょっとタメになる話」になっていたら幸いです。

さまざま角度からお茶の魅力を伝えていきますので、次のお話もどうぞお楽しみに。

今日はこれまで。

ほな、さいなら。